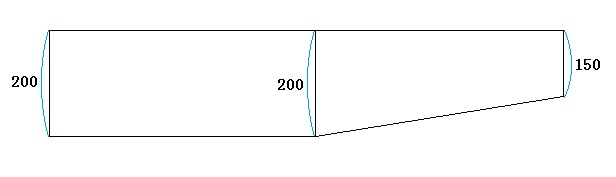

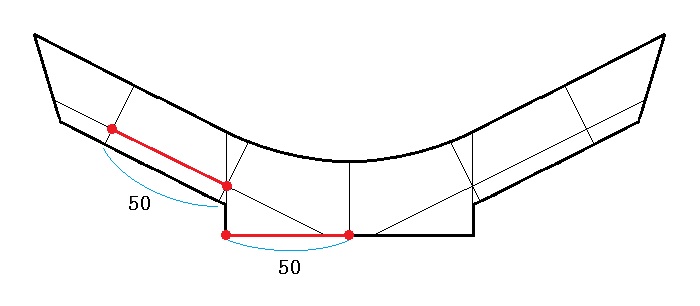

Cr = 200 mm、λ = 3/4 → Ct = 150 mm 。

b = 2000 mm とすると、

S = 0.375 m2 、AR = 10.7 。

翼No.5機:S = 0.304 m2 、W = 0.75 kg 時 W/S = 2.47 kg/m2 。

W/S ≦ 2.5 kg/m2 とすると S = 0.375 m2 から W/S ≦ 0.938 kg 。

W = 0.85 kg におさえられるとして、この時 W/S = 2.27 kg/m2 。

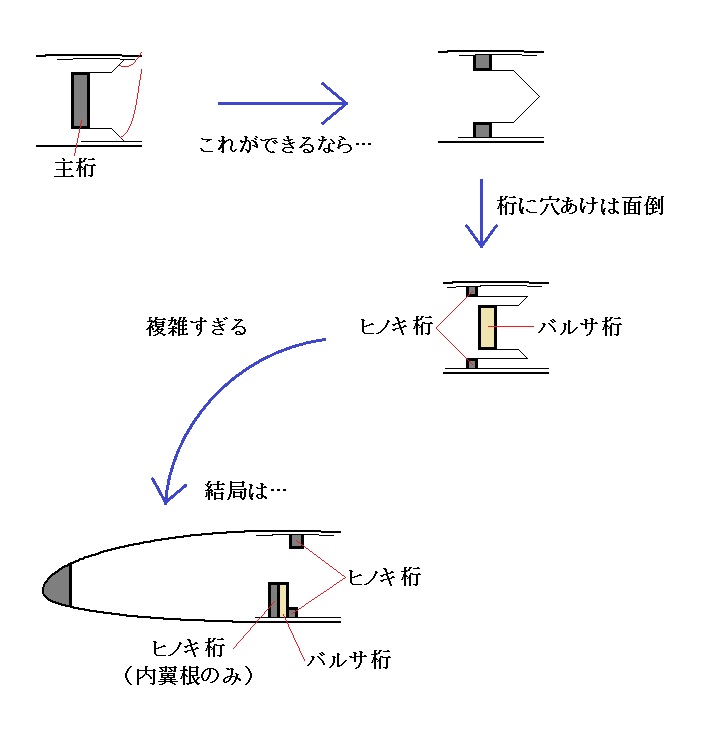

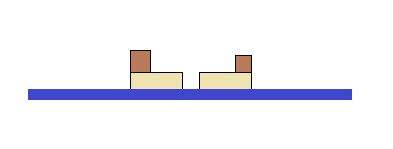

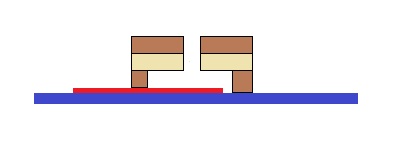

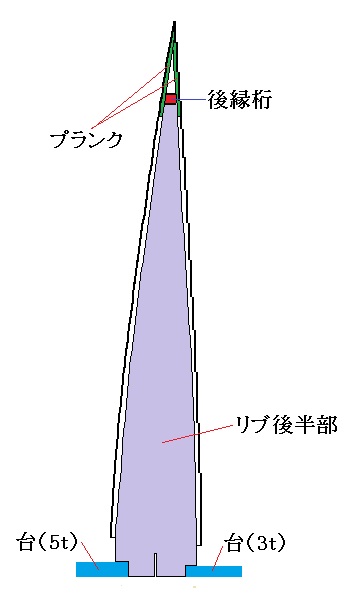

主翼の桁とリブの組み方の新方式

製造過程

胴体巾 = 60 cm 。〜とりあえず今の胴体で飛ばす。

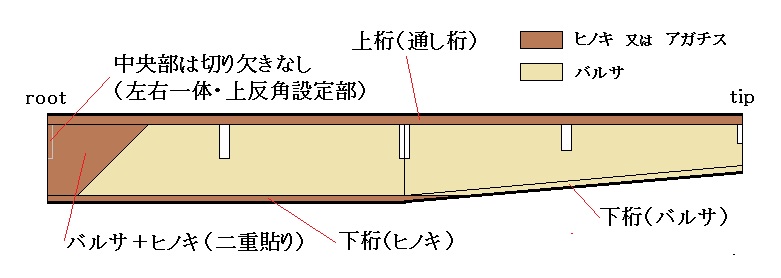

主翼桁中央セクション

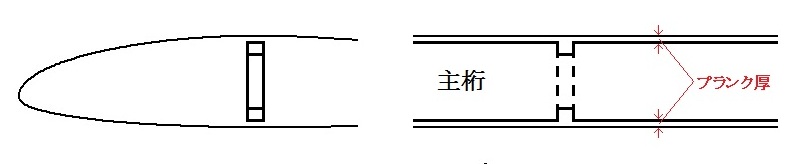

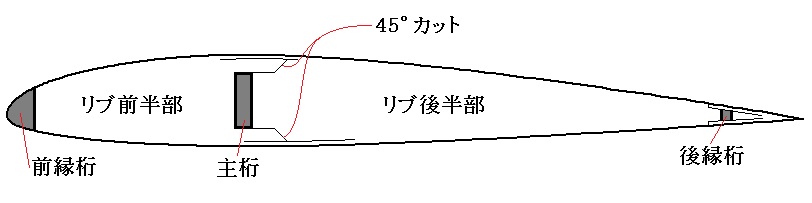

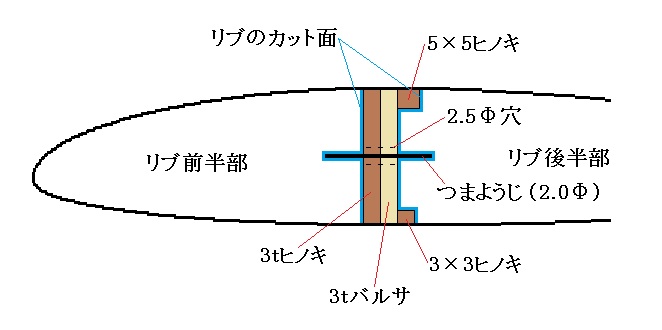

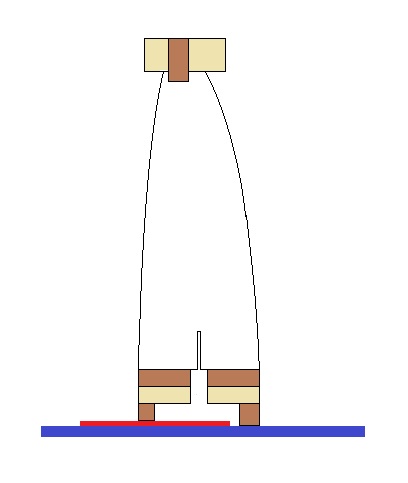

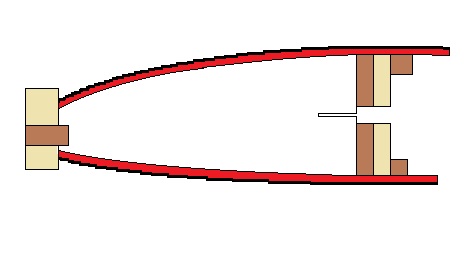

リブ組みは前半部/後半部を分けて作り、合わせてからプランクをかける方式の方が綺麗に仕上がると思う。

リブのカットは、つまようじ穴( 2 mm 巾)をあけてから前半部と後半部を切り離す。

2.5Φ穴は、どっちみちリブと正確に合わせられないから、もっと大きくてもよい。

(桁荷重のかからない所だから、肉抜き穴としてあけてもよい。)

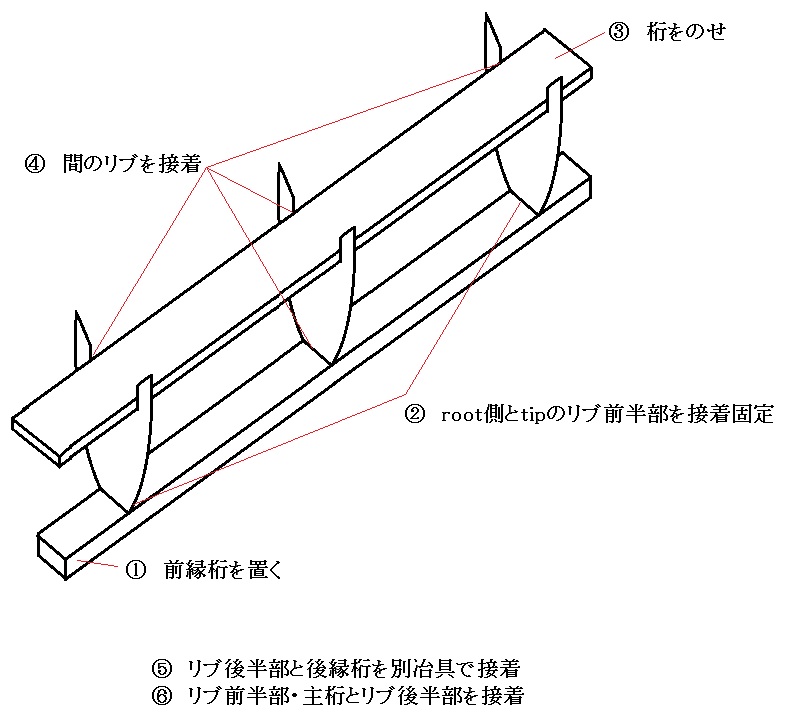

リブ位置に 2.5Φ穴をあけたバルサ通しウェブにヒノキ桁を接着固定する。

ひっくり返して 2t の台をして、翼根部ヒノキウェブを貼り付ける。

その上に、リブ前半部と前縁桁を接着。

リブ前半部をプランクで覆い、前縁桁を整形。(前半部を完成)

リブ後半部と後縁桁とを組み、後縁プランクを取り付ける。

リブ後半部前端は固定していないのでフラフラしているが、その方がかえって前半部と合わせた時に微妙な調節ができる。

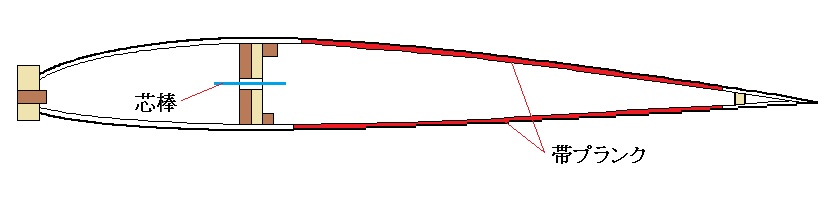

リブ前半部に芯棒を差し込んで接着し、これとリブ後半部を組み合わせ、帯プランクを接着。

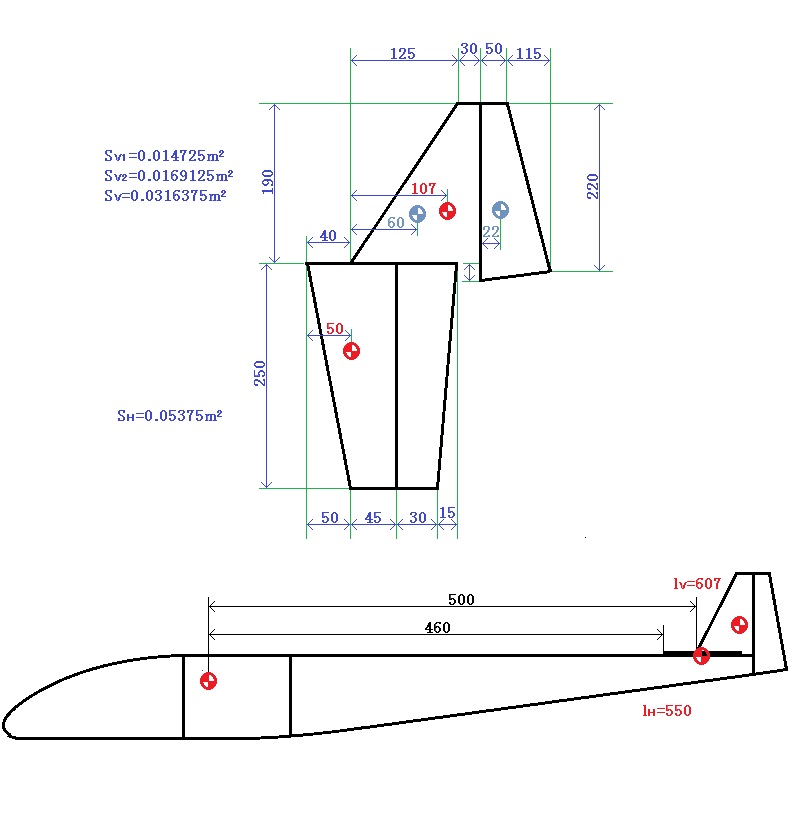

尾翼設計

胴体長は、最大でバルサ材長 (900 mm) +先端ブロック分。

→ 胴体長を一定として、尾翼容積は尾翼面積で調整する。

① 「翼No.5」機尾翼の実寸調査。尾翼容積算出。

② 主翼面積が増大していることを考慮して、平面形を仮決定。尾翼容積算出。

③ 「翼No.5」機の尾翼容積と比較しながら、新機の平面形を調整。